クリニックブログ BLOG

ノンクラスプデンチャー

25.12.18

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは、荻原です😊

今日はノンクラスプデンチャーをご紹介します✨

みなさん入れ歯と聞くと、バネがあって見た目が…という印象をお持ちじゃないでしょうか🤔

こちらは、歯肉に似た色の義歯床なので、見た目が自然で気になりません☺️

また保険のものに比べて、装着時の、義歯特有の違和感や痛みが軽減されます✨

そして、金属を使わないので金属アレルギーの方でも安心してお使い頂けます!

どうしてもバネがある義歯ですと、残存歯にバネをひっかけて使用するので、残存歯に負担が大きくなり、抜かなくてはいけなくなるケースも少なくはありません。

ですが、このノンクラスプデンチャーですと、歯や歯茎にフィットするデザインで設計されるので、健康な歯を傷つけずに安定させられます🦷

自費診療にはなりますが、少しでも自然な見た目や、装着した時の違和感を気になさる方は、ノンクラスプデンチャーもご検討頂けたらなと思います😊

乳歯と永久歯

25.12.11

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは、植松です!

今日は乳歯と永久歯についてお話をします🦷 まず乳歯と永久歯の違いの1つは白っぽいのが乳歯ですこし黄色みがかかった色しているのが永久歯です。そして個人差はありますが6歳〜12歳ぐらいにかけて生え変わりをします。

そんな生え変わりの時期は様々な悩みが不得手くると思います。その1つが生え変わりの時期が周りより遅い、乳歯が抜けたのに永久歯が生えて来ないなどがあると思います。実際当院にもそう言った悩みで相談に来られる親御さんも多いです。そこで生え変わりの仕組みから説明します。

①顎の中(乳歯の下)で永久歯のもとになる歯胚と呼ばれるものができ、時間をかけて成長していきます。

②永久歯の歯冠部が完成し、歯の根の部分が作られ始めると乳歯の根を溶かす細胞が現れ、永久歯の上にある乳歯の根は少しずつ溶けていきます。

③根が溶けていくと、乳歯はグラグラになり抜け落ち、永久歯が顔を出します。

つまり生え変わりが遅い場合というのは埋もれている影響の成長が遅く乳歯の根っこがなかなか溶けて行かないことによって生じます。しかしこれは個人差によるものなので特に心配はありませんが、なかなか生え変わりがないのは原因が他にある場合もあります。

1つ目が先天性欠如 ︎ ︎ 生まれつき永久歯が生えてこず、乳歯が抜け落ちることがない症例です。ただ乳歯を永久歯の代わりに使っていても永久歯ほど頑丈ではないので欠損治療を進めていく方がいい。

2つ目が埋伏歯︎︎ ︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎ ︎ 永久歯が顎の骨や粘膜に埋まって生えくることができない歯のことです。歯並びや噛み合わに大きく影響することがあります。

3つ目が過剰歯 ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎一般的には、乳歯20本永久歯は28~32本生えてきますが、通常よりも多く生えてきた歯のことをいいます。こちらも歯並びに影響があるため抜く必要があります。

⚠️最後に生え変わりの時期に注意することです 生えたての歯の表面は粗いため汚れがつきやすいだけでなく、酸に溶けやすいためむし歯になりやすい状態にあります。早い時期からフッ素やシーラントなどを活用して予防して行くこと大事です‼️

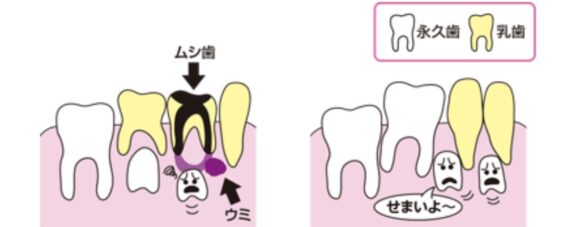

そして永久歯は乳歯の下で成長しています。いずれ永久歯に生え変わるからといって乳歯のむし歯を放置すると、その後に生えてくる永久歯の歯の質や歯並びに悪い影響を及ぼします。

お家でもフッ素の入った歯磨き粉を使用することやタフトブラシを使った仕上げ磨きを積極的に行い綺麗な歯を大人になっても保てるようにしっかりケアして行きましょう✨

シーラント🦷

25.12.04

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは! 宇佐美です🌿

今日はシーラントお話させていただきます🦷

みなさんシーラントってご存知ですか!?

シーラントとは

「クリンプロ™ シーラント スターターキット」と呼ばれる専用の材料を使い

虫歯になりやすい奥歯の溝に汚れが溜まるのを防ぎ虫歯予防の処置を行います

⬇︎

特に虫歯になりやすい生え変わりのお子様の6歳臼歯や乳歯の奥歯にシーラントをおすすめしています

虫歯になりやすい歯をシーラントで

表面を平らにし溝を封鎖する事により虫歯菌となる細菌の侵入を防ぎます

表面が平らになる為歯磨きがしやすくなります

そして処置を行う際は

①しっかりと専用のエッチングと呼ばれる

表面処理材でキレイにして10秒ほど置きます

②お水でお口の中を洗浄を行い次にしっかりと乾燥させます

③シーラントで溝に塗布しています

光で固める前はピンク色の液ですが.

④ 照射器と呼ばれる固める機械で硬化します

硬化する事によりピンク色が白に変わります🦷

そして歯を削る事が少なく

小さなお子様でも安心して虫歯予防を行う事ができお口や歯の健康にも繋がるので

とてもおすすめです‼️

ご希望の方はいつでもスタッフにお声がけください📢

「今日から始める“脳のための歯のケア”」

25.11.27

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは、さがです☘️

「歯のトラブルは口の中だけの問題」と思っていませんか?

実は最近、歯周病が進むと、脳にも悪い影響が出る可能性があると言われています。

ちょっと意外ですよね。

でも、この話にはちゃんとした理由があります。

■ 歯周病ってどんな状態?

まず歯周病とは、

-

歯ぐきが腫れる

-

歯みがきで血が出る

-

口臭が強くなる

といった「炎症(えんしょう)」が起きている状態です。

痛みが少ないまま進むことも多く、30代後半から増えやすいと言われています。気づかないうちに進むのが、歯周病のこわいところです。

■ なぜ脳と関係するの?

テレビやニュースで耳にすることがあるかもしれませんが、

アミロイドβとは、脳の中にたまる「たんぱく質のカケラ」のようなもの。

この物質が長い時間かけて蓄積すると、将来、認知症と関係する可能性があると言われています。

そして炎症が続くと、アミロイドβが増えやすくなる可能性が指摘されています。

■ 今日からできる“脳のための歯のケア”

難しいことは必要ありません。

✅ 1日3回ていねいに歯みがき

✅ フロスや歯間ブラシを使う

✅ 3〜6ヶ月に1回は歯科検診

✅ よく噛んで食べる

この4つだけでも大きな違いになります。

■ まとめ

-

歯周病は炎症の病気

-

炎症は脳にも影響する可能性がある

-

アミロイドβとも関係が注目されている

-

歯のケアは「未来の脳」を守る行動

歯を守ることは、脳を守ることにつながる。

前歯と奥歯の治療について

25.11.20

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは!前原です(*´˘`*)♡

今回はインプラントの被せ物、審美治療についてご紹介します✨️

まずこちらの写真は前歯2〜2に3本のインプラントを埋入したジルコニア前歯症例です🍀

長年の使用により、前歯が保存不可になった部位へインプラントとジルコニアでの治療になります✨

他の歯と比べて色や透明度に適合さ不自然さが確認できます!

Afterの写真通り全体的にも明るく人工物が入っていることが分からないくらいの自然な見た目になりました☺️

続きまして下にあるお写真こちらは、

銀歯からイーマックス(セラミック)インレーの症例です✨️

銀の詰め物を除去して虫歯を取り除き、小さな範囲の修復によるものはイーマックス(セラミック)インレーを選択する事がよくあります!✨️

イーマックスもジルコニアも白い被せ物ではありますが、特徴が異なります‼️

イーマックスはジルコニアと比べると透明感に優れており、審美性が高いです!

ジルコニアは人工ダイヤモンドとも言われるほど頑丈で割れにくいと言われております。

また透明感より白っぽい色をしているのが特徴です😊

写真の通り色も形もピッタリです✨

やはり仕上がりはとても綺麗で詰め物との境界線が分かりづらいですよね!?💖

セラミックは見た目がいいだけではありません、適合と接着がとても優れます!再度虫歯になることはとても少ないように感じます。

歯の見た目を改善したい方や、銀歯をセラミックに変えたいと考えている方にはオススメです☺️

このような審美的や機能的にも美しく健康に長く保っていだだくことを重視した治療です✨

デメリットは、強い力がかかるとまれに割れてしまうことがあると言うことです。

でもセラミックが割れてくれることにより、自分の歯まで割れてしまうという事が避けられるというメリットもあります。

歯が大きく割れてしまうと歯の保存が難しくなることが多くります。

歯はお顔の印象を決める大切な部位でもあります🦷お気軽にご相談ください🙂↕️‼️