クリニックブログ BLOG

全顎治療

26.01.21

- カテゴリ:

- クリニックブログ

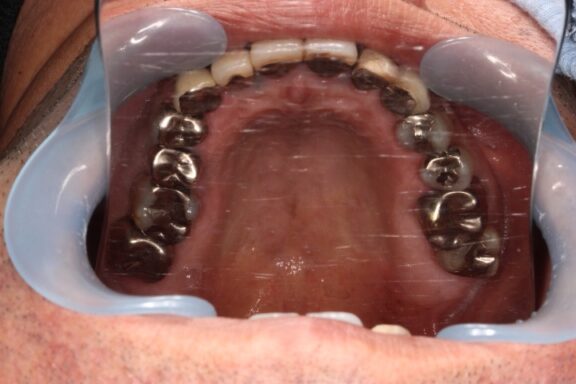

本日は、60歳代男性患者様のケースです。

前歯には、過去に他院様にてプラスチックが前面に貼り付けてある「前装冠」という保険診療のクラウン(被せ物)が施されている状態でした。

奥歯には複数の歯に銀を主成分とするメタル修復がされている状態でした。

今回は審美修復含めて、全体的に綺麗にしていく計画を患者様と一緒に建てさせていただきました。

今回のようなケースは一気に全部を変えていく方法と、順番に部分部分に分けて変えていく方法があります。

個人的には特に時間て制約がなければ、順番に変えていく方が安心だと考えております。

今回は開口量、顎関節には全く問題なかったため、現在の顎位にて順番にジルコニア材料の被せ物にて治療を進めていきました。

完成がこちらになります。

必要箇所には顕微鏡(マイクロスコープ)にて根管治療を行い、先月、全部の治療が完成しました。

術前、術後で比較すると、とても口腔内が明るくなり、正面から見てもとても若々しく感じます

今回は約1年ほどかけながら順番にゆっくり焦らずしっかりと治療を行っていきました。

あとは、この状態を保つ事が重要です。

しっかりメンテナンスさせていただき、少しでも天然歯で過ごしていただけるよう頑張っていきます。

最後に、こちらの患者様には自由診療を受けて頂いただけでなく、たくさんの患者様もご紹介いただきました。

さらにお菓子なども、複数回くださいました。この場を借りて、改めて本当にありがとうございました。

岩崎歯科医院

春に向けてホワイトニング🌸

26.01.18

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは歯科衛生士の石川です😊

卒業式、入学式、就職🌸など、少し先ですが準備はできていますか?

新しいスタートに向けて、歯を白く美しくしてみられるのもおすすめです✨✨

ホワイトニングには2タイプのものがございます。

🔸ホームホワイトニング(自宅で行う)

上下のマウスピースを作製し薬液を付けて白くします。

🔸オフィスホワイトニング(歯科医院で行う)

1時間かけて歯科衛生士が行います。

そして、さらに白さを求められる方にはデュアルホワイトニングと言って両方を行う物もございます。

臨床で感じることは、やはり両方を行っていらっしゃる方は、とても白くなられていると感じます✨✨

こちらが両方を行っていらっしゃる方の写真です。上段がホワイトニング前、下がデュアルホワイトニング後になります。

慣れてくると、ご自分でホームホワイトニングの間隔がわかってくるようで現在も美しさをキープされています✨✨

ホームホワイトニングはオフィスホワイトニングでは届かない奥歯の方まで白くすることも可能です😃

気になる方は、お気軽にお声掛けください!

【症例紹介】下顎前突・歯列不正を伴う矯正治療|Before/After

26.01.15

- カテゴリ:

- クリニックブログ

こんにちは。衛生士の中野です。

今回は、下顎前突(受け口)と歯列不正を伴う症例の矯正治療 Before/Afterをご紹介します。

「自分の歯並びと似ている」

「矯正でどこまで改善できるの?」

と感じている方の参考になれば幸いです。

初診時の状態(Before)

▶ 診断内容

本症例では、以下の診断結果となりました。

・骨格性Ⅲ級

・下顎前突(受け口傾向)

・正中偏位(下顎が左側へ偏位)

・下顎空隙歯列(すき間のある歯並び)

・下顎右側中切歯の先天欠如

骨格的な問題に加え、歯の欠損や左右差も認められる複合的な症例でした。

治療方針について

▶ 基本治療方針

•上下顎ともに非抜歯矯正

•必要に応じて IPR(歯と歯の間をわずかに削る処置) を併用

•下顎のスペースをコントロールしながら噛み合わせを改善

▶ 噛み合わせの目標設定

•右側:Angle Class Ⅲ finish

•左側:Angle Class Ⅰ finish

左右差を考慮し、機能性と審美性の両立を重視した治療計画を立てました。

▶ 使用した矯正装置

•マルチブラケット装置(ワイヤー矯正)

•右側に Ⅲ級ゴム を使用し、下顎全体のスペース閉鎖を実施

•上顎前歯部は バイトアップ にて装置接着に対応

動的治療期間

・約2〜2.5年

歯の移動量や噛み合わせを細かく調整しながら、安定した治療結果を目指しました。

治療後の状態(After)

矯正治療後は、

• 下顎前突(受け口)、歯列の乱れが改善

• 正中のズレが可能な範囲で改善

• 噛み合わせが安定

• 口元のバランスが向上

し、見た目だけでなく、全体でしっかり噛める機能的な歯並びとなりました。

歯並びが整うことで、

歯みがきがしやすくなり、将来的なむし歯・歯周病予防にもつながります。

矯正治療をご検討中の方へ

「受け口が気になる」

「抜歯が必要か不安」

「自分に合う矯正方法を知りたい」

そんな方は、ぜひ一度 岩崎歯科医院までご相談ください。

患者さん一人ひとりに合わせた、無理のない矯正治療をご提案します。

なぜ定期検診が必要なの?

26.01.08

- カテゴリ:

- クリニックブログ

明けましておめでとうございます✨️

安井です୨୧

皆さん、定期検診には通われていますか?

「痛くなったら歯医者に行く」という方は、

まだまだ多いと感じます。ですが実際には、

歯や歯茎のトラブルは自覚症状がないまま進行していることも少なくありません!そこで今回は、なぜ歯科の定期検診が大切なのかについてお話します☺️

⚠️むし歯・歯周病は“静かに進行”します⚠️

むし歯や歯周病は、初期の段階ではほとんど症状が

ありません。

・むし歯 → かなり進行するまで痛みが出ない

・歯周病 → 気づいた時には歯を支える骨が

減っていることも

特に歯周病は、日本人が歯を失う一番の原因とも言われています。

「歯ぐきが腫れる」「血が出る」「口臭が気になる」などの症状が出た頃には、すでに進行しているケースも少なくありません。

定期検診では、自分では気づけない初期の異常を

早期に発見することができます✨️🪥

早期発見・早期治療は、負担が少ないのです😌💭

✅定期的にチェックしていると、

・治療回数が少なくて済む

・治療期間が短い

・削る量が最小限

・治療費も抑えられる

といったメリットがあります✨️

🌀反対に、放置してしまうと

神経を取る治療や被せ物、最悪の場合は抜歯が必要になることも…。

「もっと早く来ていれば簡単に終わったのに」という場面は、歯科医院では珍しくありません。

〇プロによるクリーニングの重要性

毎日しっかり歯みがきをしていても、歯ブラシだけでは落としきれない汚れが必ず残ります。🪥

🦷定期検診では、

・歯石除去

・着色汚れの除去

・磨き残しのチェック

・正しい歯みがき方法のアドバイス

などを行い、お口の中をリセットすることができます✨️

これにより、むし歯や歯周病の予防だけでなく、口臭予防・見た目の清潔感アップにもつながります😌

✨️将来の自分の歯を守るために✨️

年齢を重ねても「自分の歯で食事を楽しむ」ためには、

日々のセルフケア+歯科医院での定期管理が欠かせません。

定期検診は「治療のため」ではなく、

歯を守るための通院です。

問題がない状態を維持するために通いましょう✊🏻

定期検診の目安は❔💭

一般的には

3〜6ヶ月に1回の受診がおすすめです。

お口の状態や歯周病の進行具合によって、適切な間隔は異なるため、歯科医院で相談してみてください☺️

総入れ歯を安定させる『インプラントオーバーデンチャー』

25.12.25

- カテゴリ:

- クリニックブログ

メリークリスマス🎄

衛生士の山田です。

今年もクリスマスがやって来ました。

皆さんは、どの様にお過ごしでしたか?

美味しそうなご馳走が並んでいたと思いますが

毎日の食事、しっかり噛めていますか?

「ゆるくて外れてくる」「痛い」など入れ歯の悩みは尽きません😢

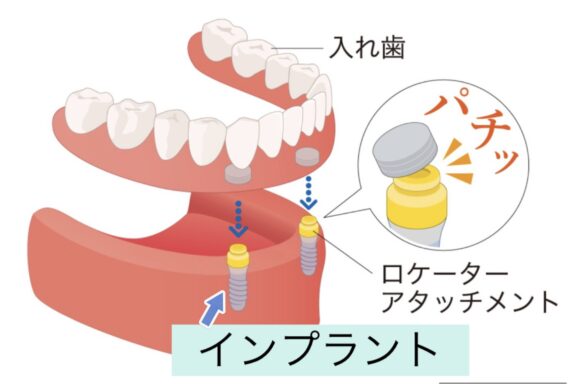

インプラントオーバーデンチャーは、

インプラントと取り外し可能なデンチャー(入れ歯)を組み合わせたものです。

インプラントオーバーデンチャーが固定される仕組みは、

わかりやすく言うと洋服のスナップボタンと同じです。

入れ歯を入れたけど違和感があるので小さくしたい。

入れ歯がゆるくて動く、外れやすい。

沈み込んでしまって痛い。

動かないようにして噛み合わせをしっかりさせたい。

などのお悩みの方にお勧めしたい入れ歯です。

⭐️お勧めポイント⭐️

☝️安定感にすぐれている。

☝️しっかり噛める。

☝️会話がしやすくなる。

☝️取り外しが簡単でお手入れしやすい。

☝️埋入するインプラントの本数が少ない。

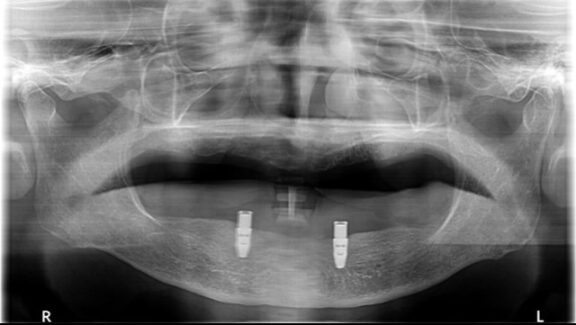

☆下の総入れ歯がゆるくて食べにくい。と言われ

当院でのインプラントオーバーデンチャーを入れた症例です。

※インプラント埋入後のレントゲンです。

※インプラント(人工歯根)に

固定装置(ロケーターアバットメント)を取り付け、

義歯にも固定装置を取り付けました。

患者様より、下の総入れ歯の気になっていたところが全て解消し

患者様より、下の総入れ歯の気になっていたところが全て解消し

何でも噛めて、インプラントオーバーデンチャーにして本当に良かった☺️

と満面の笑みで喜んでいただけて、こちらも大変嬉しく思いました。

しっかり噛めるようになりたい。

入れ歯の不安から解放されたいと思われている方

ぜひ一度ご相談ください。

Instagram @iwasaki0418

JR四日市駅徒歩3分

近鉄四日市駅徒歩10分